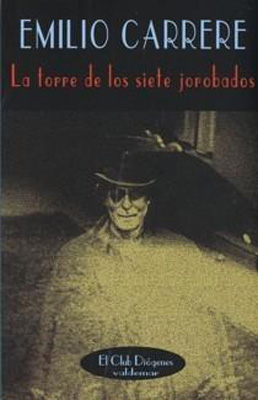

La torre de los siete jorobados

Hubo una época, allá por el primer cuarto del siglo XX, en que la literatura fantástica española tuvo cultivadores a la altura de los grandes precursores pulp (y no tan pulp) anglosajones, tanto a nivel de interés temático como, en ocasiones, de éxito popular. Tal es el caso Enrique Gaspar y Rimbau, del que recientemente se ha visto reeditada su novela de viajes en el tiempo, «El anacronópete», que antecede a «La máquina del tiempo» de Wells (es, de hecho, de 1887, toda una generación antes de las fechas que nos ocupan); o de José de Elola, el Coronel Ignotus, autor único de la Biblioteca novelesco-científica, la primera colección española dedicada en exclusiva a la ciencia ficción; o de Jesús de Aragón, el Capitán Sirius, apodado el Julio Verne español; o de Emilio Carrere, un superventas entre otros géneros de lo macabro y sobrenatural. Luego, claro, llegó la guerra civil, y aquel retoño incipiente, junto con muchos otros, fue arrancado de raíz.

Las consecuencias de este trágico episodio fueron mucho más allá de interrumpir la evolución natural del género. Cuando en los años 50 las novelas de a duro se abrieron un importante hueco de mercado, todos sus escritores (Pascual Enguídanos, Luis García Lecha, Alfonso Arizmendi, José Negri, Ramón Brotons, José Caballer…) se presentaron al lector bajo seudónimos anglificados (George H. White, Clark Carrados, Alf Regaldi, J. Negri O’Hara, Walter Carrigan, Larry Winters…), porque, por supuesto, un autor español no podía estar a la altura (¡Alguien se olvidó de comentárselo a Gaspar y Rimbau!).

El prejuicio sigue hasta nuestros días, agravado por el menosprecio hispano hacia lo fantástico como género sin valor literario y sin interés para las personas serias (¡Ay, el daño que nos ha hecho «El Quijote»!). Por ello, no hay perder ocasión de degustar una muestra de esa producción primigenia, olvidada por casi todos, en particular un caso tan excepcional como el de «La torre de los siete jorobados», firmada por Emilio Carrere, coescrita (sin reconocimiento) por Jesús de Aragón y llevada al cine por Edgar Neville en 1944, en la que constituye una muestra temprana y aislada de cine fantástico español, que no encontraría réplica hasta décadas después.

Como expone en el prólogo de la edición de Valdemar Jesús Palacios, «La torre de los siete jorobados», la obra más famosa de Emilio Carrere, no fue por completo obra de su puño y letra. Con cierta picaresca, endosó al editor un manuscrito viejo, la novela corta y ya publicada «Un crimen inverosímil», con varias páginas en blanco o sin sentido de relleno. Ante la negativa del autor (que ya había cobrado) a completar el trabajo, al editor no le quedó otra (¡qué tiempos aquellos!) que ideárselas para no perder la exclusiva (y el dinero). Se puso en contacto con un joven escritor en ciernes, que buscaba hacerse un hueco en el panorama editorial, para que completara la novela fiel al estilo de Carrere. Este escritor era Jesús de Aragón, que más tarde alcanzaría fama como el Capitán Sirius (y como J. de Nogara), quien se empapó durante tres meses de la prosa y argumentos de Carrere para construir «La torre de los siete jorobados» (obra que, de aceptar la distribución de autoría propuesta por Palacios, le debe mucho más que al propio autor reconocido, empezando por la misma torre y sus siete jorobados).

La historia, ambientada en el Madrid de la época en que se escribió (la primera edición es de 1924), oscila entre varios registros, desde la historia sobrenatural a la policíaca, con toques humorísticos y macabros por igual. El protagonista, don Basilio un joven vividor, supersticioso y con no demasiadas luces, es abordado por el fantasma del doctor Robinsón de Mantua, que le conmina a desentrañar el misterio de su propio asesinato, cometido diez años antes.

En esta introducción, obra de Carrere, encontramos temas muy del gusto de la época, como el mesmerismo, los mediums y la magia (con un poco de retraso respecto a las modas literarias foráneas), y se nos presenta un crimen simple (si bien ejecutado por medios aparentemente sobrenaturales) y único. Con estos mimbres, Aragón se vio obligado a aumentar el plano, dando entrada a nuevos temas y personajes que permitieran alcanzar la longitud estipulada. Así pues, introduce toda una subtrama sobre una serie de robos misteriosos y un secuestro igualmente inexplicable, y da entrada a un periodista, el «Duende de la corte», como compañero (más espabilado) de pesquisas de Basilio. No contento con esto, toma un personaje de otras obras de Carrere («La calavera de Atahualpa»), el profesor Sindulfo del Arco (el típico científico chiflado, sólo que su ciencia es la arqueología y la antropología) y lo suma a la coctelera.

Todo ello lleva al mayor logro de la novela, la descripción de una auténtica ciudad subterránea bajo las calles de Madrid, lugar de último refugio de los hebreos durante la explusión (lo que da para homenajear a Poe y su relato «El pozo y el péndulo», con mención de los horrores inquisitoriales), escondrijo de la banda de malhechores jorobados y gran descubrimiento arqueológico de Sindulfo del Arco.

Durante este tramo prima la ambientación policíaca y aventurera, con investigaciones, huídas subterráneas, ratas, pistolas, disfraces y ciénagas de la muerte. Mas pronto toca recoger todos los hilos sueltos y empalmar con la conclusión de Carrere, que nos empuja de nuevo hacia lo sobrenatural (aunque con un toque oriental que añade Aragón, en especial en el capítulo «La lucha en el medio astral»). La conclusión no deja de ser extraña, pues lógicamente prescinde de muchos de los elementos principales de la narración, que no estaban presentes cuando se diseñó originalmente, ahondando en los temas sobrenaturales aunque dejando un resquicio a otras interpretaciones más mundanas.

El conjunto es entretenido, aunque en modo alguno extraordinario. Los elementos están ahí, pero no acaban de encajar. No abraza el componente fantástico con total convicción, y el misterio de la torre de los siete jorobados (y de las grutas bajo la ciudad) se cierra en falso. No quiero decir que se note el cambio de mano (siempre que no se preste atención a los temas subyacentes, que ahí si hay claros indicios), sino que por su naturaleza parcheada ninguna de las tramas llega a alcanzar la profundidad que hubiera podido transformar la novela en algo de mayor calado.

Tampoco es que lo pretenda en ningún momento. Se trataba de literatura popular, y como tal cumple con creces su objetivo, que es entretener al lector con las aventuras de sus personajes, inquietarlo un poco con sus referencias al mundo supramaterial (hoy en día quedan bastante ingenuas, pero no dejan de tener su encanto) y maravillarlo con la visión imposible de un laberinto de túneles y recintos misteriosos en el subsuelo madrileño.

Pero como ya comentaba, la cosa no acabó aquí. Veinte años después un cineasta español, Edgar Neville (conde de Berlanga del Duero), se fijó en la historia y decidió adaptarla, obteniendo como resultado una de las primeras películas españolas de corte fantástico y también una de las más desconocidas, pues en su momento no tuvo gran repercusión y luego la carrera posterior de Neville, así como la alergia de la crítica seria hacia todo lo que suene a fantástico, la relegó a un plano secundario. Y es una pena, pues la cinta no carece de grandes hallazgos y detalles muy logrados, en especial desde el momento en que Basilio se interna en la ciudad subterránea hebrea, con escenarios expresionistas que contrastan con la sobriedad del resto del metraje.

La historia, en manos de Neville y José Santugini, su coguionista, sufre una nueva mutación, que acerca la trama a las películas de intriga de Hollywood (una gran influencia para el director). Los sobrinos de Robinsón de Mantua se metamorfosean en una sobrina, que se erigirá en damisela en apuros y finalmente en (forzado) interés romántico para el protagonista, varios personajes desaparecen, se fusionan o ven muy disminuida su importancia y el componente fantástico se suaviza (por motivos tanto argumentales como técnicos), dejando únicamente la presencia fantasmal del profesor Mantua y ciertos poderes hipnóticos por parte de uno de los personajes (genialmente interpretado por Guillermo Marín).

Curiosamente, muchas de las «asperezas» de la historia se pulen, favoreciendo una transición más suave entre los segmentos de Carrere y los de Aragón, todo ello gracias a una trama completamente nueva, que adopta elementos de aquí y de allá y aporta motivaciones alternativas (y más terrenales) para la banda de jorobados. Sin embargo, no todo es positivo. Muchos de los pasos adoptados para resolver el misterio se hallan pobremente hilvanados. El guión salta de escena presente en el original en escena, sin pararse a considerar que se han escamoteado los elementos que vuelven dicha secuencia lógica. Cambia además el final (el del libro no es adecuado, pues al ser original de Carrere deja fuera a la torre y a los jorobados, algo impensable en una película con este título), acercando en tono la película a las aportaciones de Jesús de Aragón. Constituye por añadidura una conclusión ambigua desde una perspectiva ética (la victoria no puede considerarse que caíga por completo de parte de los «buenos»), maquillada con una improbable conexión romántica entre Basilio y la sobrina del profesor Mantua, aparecido que tiene la última palabra: un chascarillo, claro; el humor que no falte.

Véase también el interesante artículo: «La torre de los siete jorobados: Una obra a ocho manos» de Lenina M. Méndez en Espéculo.

[…] de ningún tipo entre una cinta y otra. Así el Conde de Berlanga del Duero encadena, sin mácula La torre de los siete jorobados en el 44, con la aquí tratada La vida en un hilo en el 45. Si la segunda es, lo repito, la mejor […]